森先生より、先住民研究の最新知見と『先住民VS帝国』書評から、「海」の歴史と「陸」とが交錯する歴史像を提供いただきました。

諸ヨーロッパ列強の植民者勢力、そして先住民諸部族の共存とせめぎ合いは、「陸」のうえのみならず「海」の上でも行われていたというのに驚きます。先住民たちは独自の貨幣流通のみならず、毛皮交易の交換目的で貿易市場に参入しようとし、さらには操船技術を学んで航海にでようとしたとは…。どうしても帝国ないしヨーロッパ列強を主役とし、先住民を「征服される側」のマイノリティとして捉えてしまいそうになる自己認識を改め、「Vast Early America」を多様な主体が共存する場として捉えるべきだと、示唆をいただける内容でした(このあたりの研究史を勉強する際、森先生書評と鰐渕先生の「ポスト共和主義パラダイム期」論文も大変参考になりました)。

こういった先住民研究とは離れてしまいますが、同じ海の視点ということで、今回は「軍事からみた大西洋帝国史」に関する二次文献を一つ紹介させていただきます。自身の整理のためにも前提から書きましたが、皆さんご存知のところも多いと思うので、間違っているところや足りない視点があれば色々ご指摘いただければ幸甚です。

_________________________________________

さかのぼること約300年前、名誉革命を経て議会優位の体制を築き、借金と税金によって巨額の戦費を捻出可能にして、他列強に比べると先駆的に「財政軍事国家」ブリテンは、他国よりもスムーズに戦争を遂行できたとされています。当時ブリテンが優先的に投資したのは、いわずもがな海軍です。船のドッグや駐屯基地など、巨額の戦費を背景に次々と整備されていきます。この海軍こそが「第一次帝国」を商業面・軍事面をささえた「腱」であるということは、周知の通りだと存じます。

しかし、こういったインフラ整備だけでは軍艦は動きません。荒波の中で揺れに耐えながら、帆船のトップセイルを操って目的地にたどり着くには、熟練したプロの船乗りの技術が必要不可欠でした。

そこでブリテンが依存したとされるリクルート制度が、強制徴募(impressment)です。そのリクルート方法は、プレスギャング(強制徴募隊)とよばれる海軍の士官数人が、港湾都市の酒場や近海の船上で、無理やり船の漕ぎ手となりえる船乗りたちを誘拐していくというものでした。その過程で、ギャングたちによる強引な徴募、あるいは船乗りたちに抵抗など暴力は絶えなかったといいます。

歴史学ではかつてマイナーとされてきた軍事にかかわる研究ですが、1980年代以降、イギリスの学会では海軍行政史の大家N. A. M. ロジャーらによって、「新しい海軍史」が立ち上げられると、社会史の流行とも相まって、「軍隊と社会」を探求する研究が勃興していきます。そのなかで、この強制徴募も研究されてきました。

ちなみに日本語圏では、このロジャーの研究を引きながら、大家川北稔さんが先駆的に『民衆の大英帝国』のなかでこの強制徴募を詳細に論じています。この叙述でブリテン海軍のイングランドにおける強制徴募をご存知の方も多いと存じます。

しかしながら、海軍が船乗りたちを誘拐したのは、本国を出航するまえにイングランド沿岸だけではありませんでした。航海法の「遵守」を目指しつつ、他国の軍隊や私掠船、はたまた海賊から商業航路を守りつつ、さらに戦争のために軍艦の人員を確保するには、とくに大西洋をまたぐ「帝国戦争」においては本国のみの徴募では不十分でした。そこで海軍は北米の港湾都市や西インド諸島の海上でも徴募を行ったといいます。それに対して、各地で船乗りたち民衆が立ち上がり、反強制徴募暴動を数々引き起こしました。

こういった北米や西インドでの事例は、従来のイギリス圏での研究では十分にとりあげられず、アメリカ史においてはレミッシュやレディカーなど労働運動史の抵抗の原因として前景化されることがほとんどでした。

そういった諸先行研究の成果をバランスよくまとめ上げた恐ろしいほどの実証研究がDenver BrunsmanによるEvil Necessityです。ブランズマンは、強制徴募の制度の整理(中世のマグナカルタの話からはじまります)に力点を置きつつ、西インド、北米、イングランドの三地域を中心に、大西洋圏の諸暴動や風刺画などの事例も取り上げながら「制度・慣習の構築過程」を描くことで、ブリテン大西洋帝国史の観点から軍事史と、文化史・暴動史を接合しました。

ブランズマンは、当時の知識人たちが「自由」を標榜した帝国こそ、強制徴募という「必要悪」に支えられていたとアイロニックに描き、この制度こそ奴隷制や年季奉公人制度と並ぶ「帝国の矛盾」をあらわしたものだと主張しています。

社会史や文化史の蓄積を活かしつつ、「全体像」(あくまでブリテン帝国世界だが)を提示しようとする姿勢はリン・ハントの主張する「下からのグローバル・ヒストリー」を彷彿とさせる手法です。個人に飽き足らず、強制徴募に関わる詳細な実態をひとりでまとめあげた本書の成果には脱帽です。

北米、イングランド、西インドにのみ足らず、カナダでの事例なども取り上げるブランズマンですが、単に実証を重ねるだけでなく、強制徴募という「制度」をダイナミックに描き、大西洋の各地域において、現地の事情にあわせた「諸強制徴募文化impressment cultures」が形成される過程を描いているところも評価できます。

さらにいえば、ブランズマンの著作は、暴動史ないし民衆運動史を広いパースペクティブの中に置いたという点でいえば、柴田三千雄さんの『近代世界と民衆運動』を彷彿とさせます。ブランズマンの中の反強制徴募暴動の理解は、徴募命令書(press warrant)にもとづいた海軍士官による強制徴募の日々の実践が船乗りたちとの「合意」のもと「諸強制徴募文化」を構築していき、お互いの「合意」から外れた徴募が行われたときに発生するというものです。この理解を西インド、北米、イングランドの三地点の強制徴募実践と暴動の事例から論証しています。

例えば私がもっとも面白いと感じた事例のひとつは、西インドにおける「徴募の慣習」です。イングランドでは、強制徴募が商業活動に支障をきたさないよう、アウトバウンド船(これから航海に出る船)ではなく、インバウンド船(貿易を終えて帰港する船)のみ徴募するよう、上官からプレスギャングに命令書が下されます。この徴募の文化は北米にも同様に見られるのですが、なんとジャマイカなどの西インド諸島では事情がうって変わって、逆にアウトバウンド船のみの徴募に限られます。

それはなぜか。西インド諸島といえば、川北さんの『工業化の歴史的前提』などで有名なように、大西洋帝国を支えたプランテーションが存在します。これにより、ジャマイカやバルバドスに帰港する船のおおくが「奴隷船」だという事実が関係していきます。なんと海軍は、アフリカからの船旅を終えて、貴重な労働力である「積み荷」をのせた船から徴募しないよう、インバウンド船の徴募を禁止したのです。

また、西インド特有の慣習として挙げられるのはもう一つ、「私掠船からの徴募の禁止」です。薩摩真介さんの研究で指摘されているように、西インド諸島は財政軍事国家の軍事的経済的「腱」(商船の保護、敵船の攻撃など)として私掠船が機能している場所でした。だからこそ海軍も私掠船に気を遣いながら徴募を行う必要があり、こういった慣習が生まれます。西インドでの私掠船の影響力はとても大きく、この慣習から外れると、私掠船の乗組員と現地勢力が結託して、激しい反強制徴募暴動(海軍士官を誘拐して軟禁するなど)を引き起こしました。

このように、奴隷制と強制徴募がうまく「共存」しながら、現地勢力とのせめぎ合いのなかでうまく慣習を構築しながら、枯渇した労働力を暴力や強制のもとに捻出し、なんとか保たれていた帝国の歴史像は、「自由の国ブリテン」を標榜していた知識人たちの言説と比べると非常に皮肉なものです。

一見「完璧」とも思えるこの研究と日々対峙しているのですが、すでに近年の研究で指摘されている論点は①アメリカ革命史との接続、②個人の視点の不足(扱う史料の問題でもある)の二点です。ブリテン帝国史、法制度史の観点について、独立との連続性や「下からの視点」を大事にする研究者たちから指摘されています。

この2点に取り組んだ研究もすでに存在するのですが、今一度の論点は大西洋帝国とアメリカ革命の関係だと考えています。果たして、大西洋帝国はアメリカ合衆国史の前史でよいのか。国民国家の制度が当たり前となった今現在から遡及的に「解釈」をすることしかできないわれわれの限界を踏まえつつも、独立以前の世界を考えることはいまだに重要ではないでしょうか。この点に関して、史学史的な視点でいうと、ブランズマンの単著と同年にオックスフォードのシリーズでBritish North America in the Seventeenth and Eighteenth Centuriesが刊行されているのも重要だと思います。

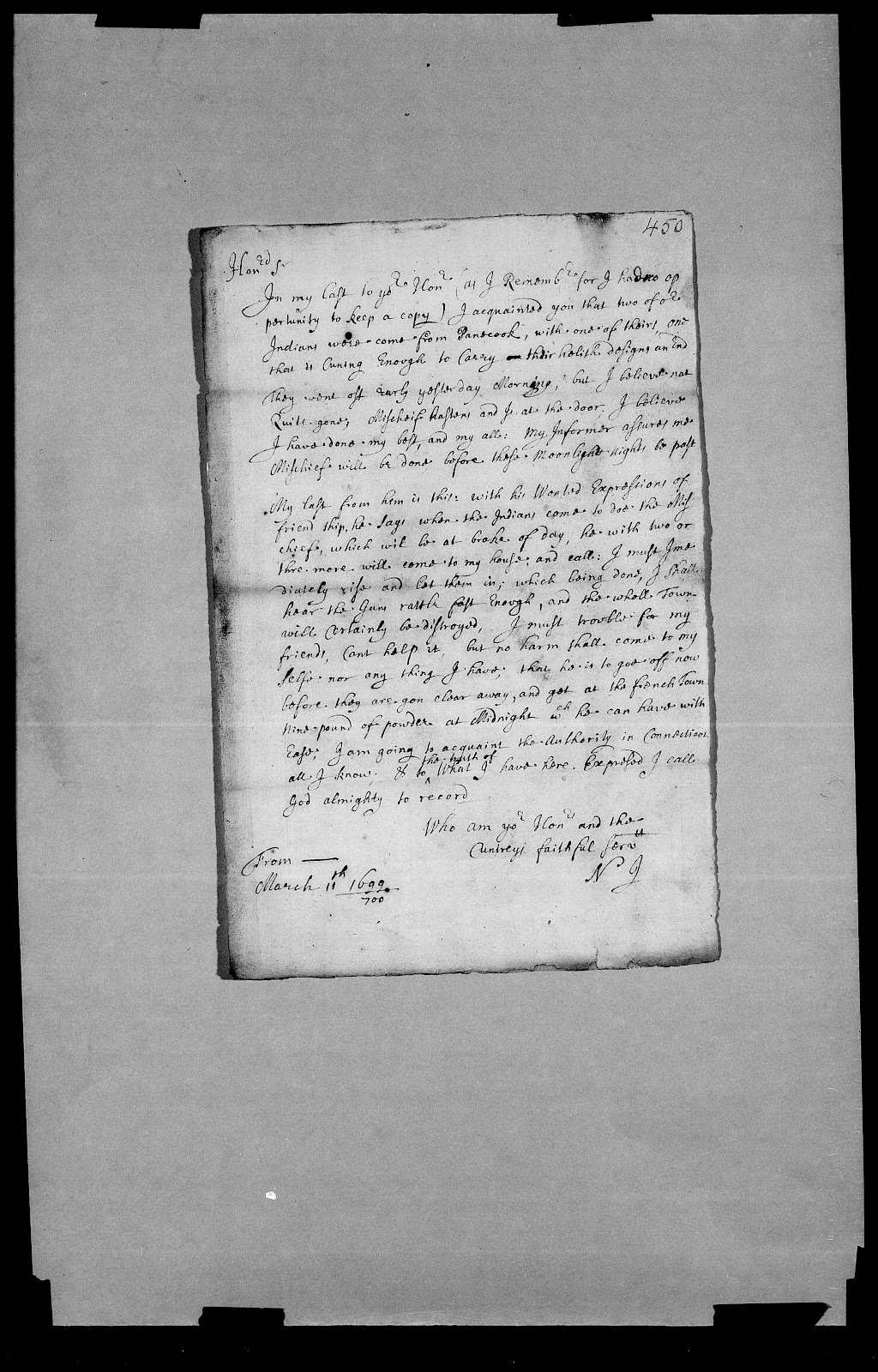

これに加え、森先生や鰐渕先生のお話も踏まえると、先住民と軍事の関係を踏まえて強制徴募観連の行政史料を読みなおすと何かみえてきそうな気がしています。例えば1696年のマサチューセッツMaritime関連の行政文書では、海軍が「indian youth」と強制徴募された住民とを軍艦に閉じ込めていたことに関する書簡が、マサチューセッツ行政から海軍士官宛てに出されていました。

ちなみにブランズマンは法制史的な観点の「イギリス化」論で有名なJohn Murrinの影響を受けている(マリンはブランズマンの師匠!)ようで、中近世イングランドと初期アメリカの制度的連続性を踏まえている点が面白いです。遠藤寛文先生も論稿で触れられていますが、2010年の論文では、建国期アメリカにおいて、米英戦争中にブリテン海軍がアメリカに住む人々を強制徴募しようとするから、それに対抗して政府は「アメリカ市民権」を創出した…といった議論を展開しており、アメリカ合衆国成立の時期、ないしそのナショナリズムないしネイションの成立過程を軍事的折衝の現場と制度の問題から論じる視点が面白いです。

近年の日本語圏ではグローバル・ヒストリーの影響もあり、「脱西欧史観」の風潮のなかで西欧からみた「東」(中・東欧やアジアなど)との関係を考える研究が隆盛しておりますが、ユーラシア大陸や地中海における諸列強の戦争の時代を「Vast early America」の戦争から見直すことは依然として重要だと思います。これは日本の西洋史学会では意外と見過ごされているので、高校で「歴史総合」「世界史探究」を教えようと志している私としては、西欧を「両端」からはさんで脱構築していくような視点を忘れないようにしたいところです。

ブランズマンも、「イギリス化」論集も、オックスフォードも、どれも重厚な著作で読むだけで修士2年が終わりそうな今日この頃です…。

先日、中澤達哉先生の集中講義とシンポジウム(礫岩国家と「王のいる共和政」に関するお話)を拝聴したのですが、中澤先生や森先生のお話を聞いていると、どうもブランズマンの著作は複合国家・礫岩国家論と接合可能性がありそうです(アメリカやイギリスの学会ではもうそのことは自明となっていて、現場での交渉の議論になっているのかもしれませんが)。

(九大修士2年 高橋)

主要英語参考文献

Brunsman, A. D. 2007: “The Knowles Atlantic Impressment Riots

of the 1740s”, Early American Studies, Vol. 5, No. 2, pp. 324-366.

Brunsman, A. D. 2010: "Subjects vs. Citizens: Impressment and Identity in the Anglo-American Atlantic", Journal of the Early Republic, 30, pp. 557-586.

Brunsman,

A. D. 2013: The Evil Necessity: British Naval Impressment in the Eighteenth-Century

Atlantic World, Charlottesville.

Foster, S. (ed.)

2013: British North America in the Seventeenth and Eighteenth Centuries,

Oxford.

Gallup-Diaz, I., Shankman, A., & Silverman, D. J. (eds.) 2015: Anglicizing America: Empire, Revolution, Republic, Pennsylvania. ⇦ブランズマンの師匠マリンへの献呈論集です。ブランズマンほか、プランテーションの制度的前史としてイングランドの徒弟制やservantを位置づけている論稿なども面白いです。マリンの弟子はシルバーマンやプランクなど、並々ならぬ面子が集まっています。

Lemisch, J. 1968: “Jack

Tar in the Streets: Merchant Seamen in the Politics of Revolutionary America”, The

William and Mary Quarterly, Vol. 25, No. 3, pp. 371- 407.

Rediker, M. & Linebaugh, P. 1990: “The

Many-Headed hydra: Sailors, Slaves, and the Atlantic Working Class in the Eighteenth

Century”, Historical Sociology, Vol. 3, Issue 3, pp. 225-252.

Roger, N. A. M. 1986: The Wooden World: An

Anatomy of the Georgian Navy, London.

Roger,

N. A. M. 2011: “From the ‘military

revolution’ to the ‘fiscal-naval state’”, Journal for Maritime Research,

Vol. 13, Issue 2, pp. 119-128.

Rogers, N. 2007: The Press Gang: Naval

Impressment and its Opponents in Georgian Britain, London.

⇦触れませんでしたが、「暴力」の観点から強制徴募についてまとめ、海軍行政史に収斂しがちで静態的なロジャーの視点を批判したものです(名前が一緒でややこしい)。大西洋の暴動について触れている章もあります。ブリテン史の学会だとこちらが有名なようですが、まだ位置づけとブランズマン研究との差異が整理できていません(泣)。

.jpeg)